投稿日: 2023年12月26日 18:00 | 更新:2024年3月6日16:30

自覚症状が少ないため、知らないうちに進行していることの多い卵巣がん。手術後に化学療法を行って治療を進めます。難治性といわれてきましたが、薬剤の進歩による予後改善が期待されています。

疾患の特徴

自覚症状が出にくいため早期発見・治療が難しい

主な治療法

開腹手術を中心に集学的に治療を進める

卵巣がんが疑われる場合、内診や超音波検査、MRI検査、CT検査、腫瘍マーカー(がんに罹患していると血液中に増える物質)検査などを行います。

確定診断には病理検査を用い、がんの浸潤や転移などを踏まえて、病期をⅠ~Ⅳ期に分類します。

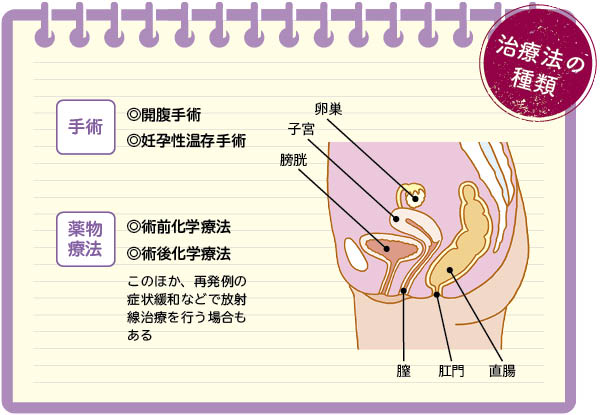

卵巣がんの治療の基本となるのは開腹手術です。手術では腫瘍を取りきることが重要なため、完全手術(がんを取りきる手術)の実施が必要とされます。

ただ、長時間にわたる手術であるため、実施できる病院が限られています。再発リスクが高い疾患であるため、多くの場合、術後に化学療法を行います。全身状態が悪く、手術が難しい場合には、術前に化学療法を行い、がんを小さくしてから手術を実施することもあります。

手術では通常、両側の卵巣と卵管、子宮、大網を摘出します。ただし「早期(Ⅰ期)」かつ「がんが片側の卵巣にしかない」などの条件を満たせば、妊孕性温存手術が選択できる場合もあります。子宮とがんのない卵巣を残すことができるため、術後も妊娠が望めますが、再発リスクがあります。医師に相談しながら、手術の方針について決定しましょう。

近年ではゲノム医療に基づいた薬物療法の分野で、大きな進歩が起こっています。その代表例が分子標的薬です。まず患者さんに遺伝子検査を行います。そこで明らかになった遺伝子情報をもとに最適な薬剤を使用することで、がん細胞に特有の分子を狙い撃ちすることができます。この治療薬によって、さらなる予後の改善が期待されています。

2018年には、新たな分子標的薬であるPARP阻害薬も承認されました。これに、免疫チェックポイント阻害薬や血管新生阻害薬を併用することで、より効果を高める取り組みなども進められています。

分子標的薬は既存の薬剤が効きづらいという特徴がある明細胞がんの治療でも、効果を発揮することが期待されています。明細胞がんはアジア人に多いタイプの卵巣がんで、日本でも近年増加傾向にあります。

確定診断には病理検査を用い、がんの浸潤や転移などを踏まえて、病期をⅠ~Ⅳ期に分類します。

卵巣がんの治療の基本となるのは開腹手術です。手術では腫瘍を取りきることが重要なため、完全手術(がんを取りきる手術)の実施が必要とされます。

ただ、長時間にわたる手術であるため、実施できる病院が限られています。再発リスクが高い疾患であるため、多くの場合、術後に化学療法を行います。全身状態が悪く、手術が難しい場合には、術前に化学療法を行い、がんを小さくしてから手術を実施することもあります。

手術では通常、両側の卵巣と卵管、子宮、大網を摘出します。ただし「早期(Ⅰ期)」かつ「がんが片側の卵巣にしかない」などの条件を満たせば、妊孕性温存手術が選択できる場合もあります。子宮とがんのない卵巣を残すことができるため、術後も妊娠が望めますが、再発リスクがあります。医師に相談しながら、手術の方針について決定しましょう。

近年ではゲノム医療に基づいた薬物療法の分野で、大きな進歩が起こっています。その代表例が分子標的薬です。まず患者さんに遺伝子検査を行います。そこで明らかになった遺伝子情報をもとに最適な薬剤を使用することで、がん細胞に特有の分子を狙い撃ちすることができます。この治療薬によって、さらなる予後の改善が期待されています。

2018年には、新たな分子標的薬であるPARP阻害薬も承認されました。これに、免疫チェックポイント阻害薬や血管新生阻害薬を併用することで、より効果を高める取り組みなども進められています。

分子標的薬は既存の薬剤が効きづらいという特徴がある明細胞がんの治療でも、効果を発揮することが期待されています。明細胞がんはアジア人に多いタイプの卵巣がんで、日本でも近年増加傾向にあります。

※『名医のいる病院2023』(2023年1月発行)から転載

【関連情報】

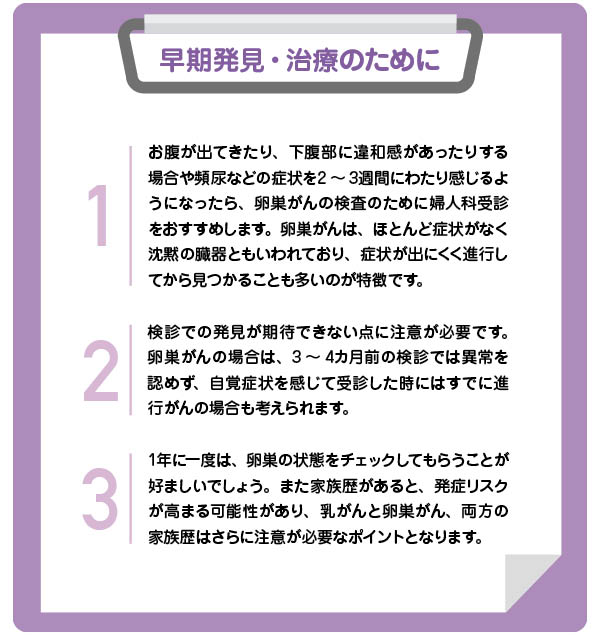

初期の卵巣がんは自覚症状が出にくいため、患者さんの約半数は、病期が進行した状態(Ⅲ~Ⅳ期)で見つかります。有効な検診も確立していないため、早期発見・早期治療が難しい疾患です。子宮頸がん検診の際、超音波検査で卵巣の確認もすることをお勧めします。

他疾患での受診や検診などによって、偶然見つかるケースも多くあります。また、がんの進行によって腹部膨満感や食欲不振、便秘、頻尿などの症状が生じたことで発見される場合があります。

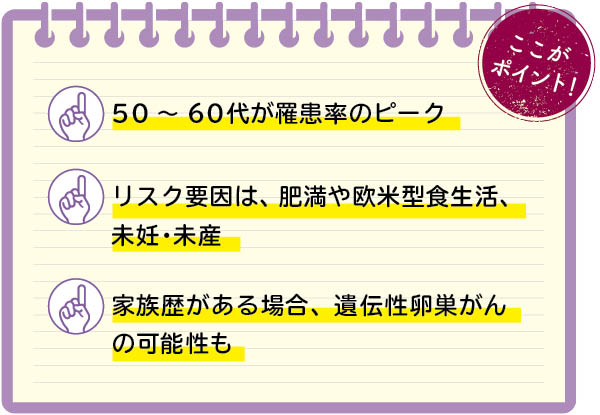

卵巣がんの発生メカニズムは、まだ十分に解明されていませんが、考えられるリスク因子はいくつかあります。肥満や欧米型食生活(高脂肪食など)、未妊・未産・排卵誘発剤の使用からくる排卵回数の多さ、子宮内膜症性(チョコレート嚢胞)の既往などが挙げられます。

遺伝的要因も大きな発症リスクです。卵巣がんの約10%は遺伝性と考えられています。代表的なのが遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)で、40歳未満の若い方に発症するのが特徴です。乳がんや卵巣がんの家族歴がある方は注意が必要です。