投稿日: 2024年2月3日 20:00 | 更新:2024年2月5日17:17

病名にもあるように、加齢から黄斑に異常が生じ、視力に影響が出る疾患。社会的失明に至るおそれもあるので、セルフチェックでの早期発見と、早期の治療開始が大切です。

疾患の特徴

視力を守るため検診での早期発見を目指す

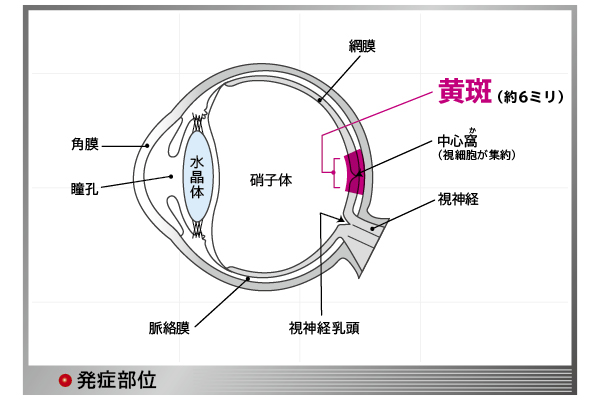

網膜は眼球の奥(眼底)で、像を結ぶカメラのフィルムのような役割を担っています。網膜の中心部には黄斑という直径約6mmの組織があり、視神経につながる視細胞が集まっています。年を重ねることで黄斑に障害が出る疾患が加齢黄斑変性で、中高年以上の方は注意が必要になります。

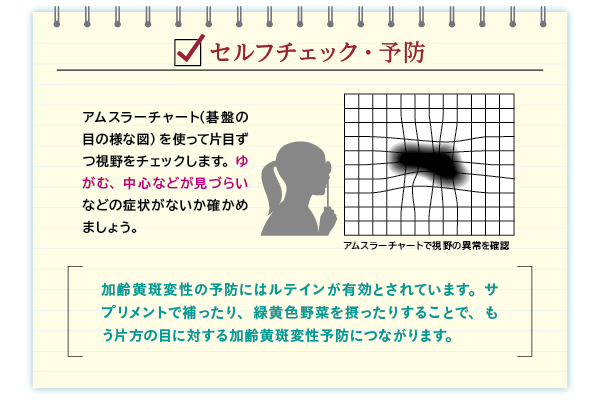

主な症状として視野に生じるゆがみがあげられ、悪化すると視野の中心部が暗くなったり、見えなくなったりします。進行すると視力が低下し、色の識別にも支障が出て白、黒、灰色でしか認識できなくなり、さらに進行すると社会的失明のおそれがあります。

発症は4割の方が両眼性で、6割の方は片目のみでみられます。そのため、もう片方の目が視野を補ってしまい自覚が遅れることもあります。

加齢黄斑変性は萎縮型と滲出(しんしゅつ)型に大別され、日本では約9割が滲出型です。萎縮型は網膜の最深層にある網膜色素上皮という組織が萎縮する病態で、ゆっくりと進行します。

滲出型では網膜色素上皮のさらに奥にある脈絡膜の血管から新生血管という異常な血管が作られ、そこから水分が漏れてむくんだり、出血したりすることで視力が低下します。特に滲出型は進行が早いことが特徴です。いくつかの種類があり、日本で約5割を占めるのがポリープ状脈絡膜血管症(PCV)です。新生血管に大きな出血が起きやすいポリープのような瘤ができる病態です。

主な治療法

眼底の様子を確認する検査を実施

診断では視力検査や眼底検査、蛍光眼底造影検査、光干渉断層計(OCT)検査などを実施します。眼底検査は黄斑部に生じた新生血管や出血の様子を確かめる検査です。

蛍光眼底造影検査は蛍光色素が入っている造影剤を静脈注射して眼底の様子を確かめる検査です。造影剤によって新生血管が光るため、形状や水分がどのように漏れているかが判明します。

OCT検査では網膜の断面の様子を観察します。新生血管の形や網膜のむくみ具合などを立体的に解析することができます。OCTアンジオグラフィーという造影剤を使わない検査機器が登場しており、患者さんの負担を抑えた検査が可能になっています。

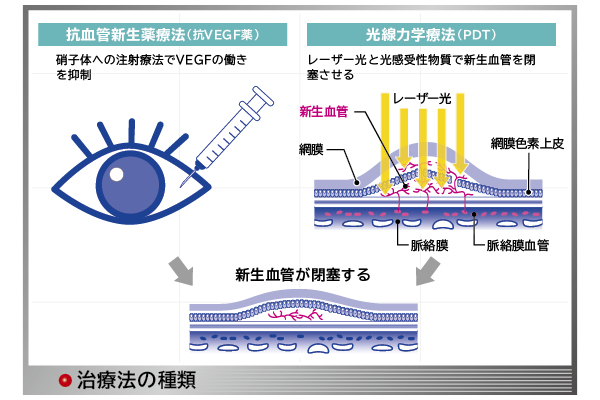

滲出型は眼内への注射療法やレーザー治療などを行う

滲出型の加齢黄斑変性の治療法で中心となっているのが、抗VEGF薬を用いる抗血管新生薬療法です。新生血管の発生に関与する血管内皮増殖因子(VEGF)の働きを抑える抗VEGF薬を、定期的に硝子体内に注射します。また、抗VEGF薬には血管から水分を漏出させるという VEGFの働きを抑制する作用もあるため、視界のゆがみを引き起こすむくみ(黄斑浮腫)の解消にもつながります。

まずは4週間内に1回の注射を3度実施することが多く、そのあとの治療の間隔や頻度(8週間や12週間に1回など)については、患者さんごとに病状から判断して決定していきます。また症状が悪化した場合に再度、注射療法をする治療方針をとるケースもあります。ただ、非常にまれながら、副作用として心筋梗塞や脳梗塞の既往があると再発リスクが考えられるため、全身状態に配慮する必要があります。

光線力学療法(PDT)を実施することもあります。光感受性物質(ビスダイン、一般名はベルテポルフィン)を腕の静脈から注入したあと、弱いレーザー光を網膜の病変に照射します。この光感受性物質は新生血管に集まる性質を有しているため、弱いレーザー光でも新生血管を閉塞させることが可能で、かつ周辺組織への影響を抑えることができます。

治療から48時間は直射日光や強い光を浴びないようにする必要があるため、48時間ご自宅で療養してもらいます。その後数日間はサングラスや長袖の衣類などを着用して、光への対策をする必要があります。

新しい治療法の研究が始まる

萎縮型については、まだ有効な治療法がない状況です。また滲出型の場合でも、治療で新生血管の発生を抑制したり、縮小したり、閉塞させたりすることはできても、障害された黄斑が元通りになるわけではありません。ですから、早期発見・早期治療が重要となります。

また、iPS細胞を用いて作製した網膜色素上皮細胞シートを移植する治療法の研究も始まっています。

※『名医のいる病院2023 眼科治療編』(2023年3月発売)から転載

【関連情報】