投稿日: 2024年1月2日 12:00 | 更新:2024年2月23日16:05

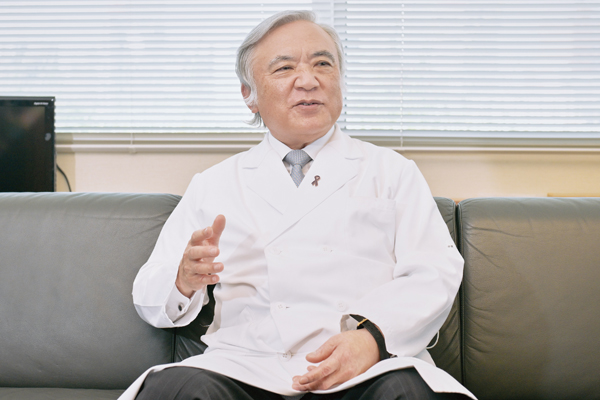

膵臓がん治療の大家として知られる名古屋大学・名誉教授の中尾昭公医師。現在は、名古屋セントラル病院の院長として現場に立ち続けて、膵臓がんの「最後の砦」として役割を果たしている。これまで中尾医師が歩まれた人生や経験を基に、後進の育成や肝胆膵外科の未来を大いに語っていただいた。

世の中をよくしたいと最初は政治家を目指した

― 医師を目指したきっかけを教えてください。

― どんな学生時代でしたか。

名古屋大学の学生時代は学生運動が盛んで、時には構内にバリケードが築かれることもあり、講義が中止になる日も多くありました。

当時、最初の2年間は教養部で基礎的な授業を受け、残りの4年間が専門課程でした。教養部の時期は比較的静かでしたが、専門課程に進むと学生運動がより活発になりました。私は運動系のクラブに所属していたので、学生運動には関わりませんでした。授業がなくなることもあり、朝からテニスコートで練習する日々が続きました(笑)。

中学校と高校の部活は軟式テニスで、大学では硬式テニスも考えましたが、軟式テニスならすぐにレギュラーになれると思い、全学・医学部とも軟式テニスを選択しました。6年間、チームのレギュラーメンバーでした。

当時、最初の2年間は教養部で基礎的な授業を受け、残りの4年間が専門課程でした。教養部の時期は比較的静かでしたが、専門課程に進むと学生運動がより活発になりました。私は運動系のクラブに所属していたので、学生運動には関わりませんでした。授業がなくなることもあり、朝からテニスコートで練習する日々が続きました(笑)。

中学校と高校の部活は軟式テニスで、大学では硬式テニスも考えましたが、軟式テニスならすぐにレギュラーになれると思い、全学・医学部とも軟式テニスを選択しました。6年間、チームのレギュラーメンバーでした。

スポーツと外科手術には繰り返しと状況判断が重要

医学部では強豪として知られ、西日本医科大学選手権優勝を目指しました。全学部の強豪チーム並みの練習量で、後輩にも厳しく指導しました。正月三が日以外は練習を欠かしませんでした。「絶対に優勝する」という意気込みで選手権に臨みましたが、結果は準優勝でした。

私はスポーツと外科手術には共通点があると考えています。テニスも同じで、コーナーへの正確なショットやサービスエースを決めるためには、繰り返しの練習と状況判断が重要です。

私はスポーツと外科手術には共通点があると考えています。テニスも同じで、コーナーへの正確なショットやサービスエースを決めるためには、繰り返しの練習と状況判断が重要です。

名古屋大学医学部は先輩・後輩の絆が強かった

― 肝胆膵領域を選んだきっかけは何ですか。

インターン制度が廃止され、研修先の医療機関も自分たちで選んで交渉する必要がありました。クラスの幹事を選び、医療機関ごとの採用数や研修プログラム、給与などの情報を調査したものです。

名古屋大学医学部は先輩-後輩の絆が強く、先輩が在籍する病院にお世話になることが多くありました。私の場合も、テニス部の先輩が、ある病院の副院長で、「最初は小さな病院で経験を積むべきだ」とアドバイスされ、2年3カ月お世話になりました。

そこで貴重な経験を積んだ後、1975年、岐阜県立多治見病院に移りました。

その時点で外科を専攻することは決めていましたが、具体的な道筋はまだ決まっていませんでした。多治見病院は手術の症例数が多く、いろいろな経験を積むうちに肝臓、胆道、膵臓に興味を持つようになりました。

その後、1980年に名古屋大学第二外科に戻り、1992年、助教授、1999年、教授となりました。

名古屋大学医学部は先輩-後輩の絆が強く、先輩が在籍する病院にお世話になることが多くありました。私の場合も、テニス部の先輩が、ある病院の副院長で、「最初は小さな病院で経験を積むべきだ」とアドバイスされ、2年3カ月お世話になりました。

そこで貴重な経験を積んだ後、1975年、岐阜県立多治見病院に移りました。

その時点で外科を専攻することは決めていましたが、具体的な道筋はまだ決まっていませんでした。多治見病院は手術の症例数が多く、いろいろな経験を積むうちに肝臓、胆道、膵臓に興味を持つようになりました。

その後、1980年に名古屋大学第二外科に戻り、1992年、助教授、1999年、教授となりました。

膵臓がんを切除したら門脈から大出血の危険性が

― 先生が開発された、膵臓がんに対する術式を教えてください。

膵臓がんを根治させるためには手術が不可欠です。膵臓がんは進行が早く、発見され、手術が可能と判断されたら一刻も早く手術を実施しなければなりません。

ただ、膵臓がんは血管に浸潤しているケースが少なくありません。特に膵臓の後ろにある門脈という、腸から大量の血液が送られる静脈に浸潤すると、手術は不可能だとされていました。

もし膵臓がんが門脈に浸潤していれば、門脈の合併切除が必要となります。門脈は1分間に1リットルの血液を運んでおり、切除のために門脈を遮断すると、たちまちうっ血をおこします。私は門脈遮断中にうっ血した腸間膜静脈血を体循環や肝内門脈にバイパスすれば、安全に門脈遮断や肝動脈同時遮断が可能となることを考えていたので、大学へ帰局して、その研究に打ち込みたいと考えました。

ただ、膵臓がんは血管に浸潤しているケースが少なくありません。特に膵臓の後ろにある門脈という、腸から大量の血液が送られる静脈に浸潤すると、手術は不可能だとされていました。

もし膵臓がんが門脈に浸潤していれば、門脈の合併切除が必要となります。門脈は1分間に1リットルの血液を運んでおり、切除のために門脈を遮断すると、たちまちうっ血をおこします。私は門脈遮断中にうっ血した腸間膜静脈血を体循環や肝内門脈にバイパスすれば、安全に門脈遮断や肝動脈同時遮断が可能となることを考えていたので、大学へ帰局して、その研究に打ち込みたいと考えました。

門脈の合併切除を可能にした「門脈カテーテルバイパス法」

大学へ帰局後、企業と共同開発した血液が固まらない特殊なチューブを使い、門脈遮断中にうっ血した血液を迂回させて心臓や肝臓へ返す「門脈カテーテルバイパス法」を開発しました。その安全性と有効性を確認し、1981年に1例目の手術を施行しました。

この「門脈カテーテルバイパス法」を開発したことで、膵臓がんと門脈ならびに肝動脈を同時に切除できるようになり、門脈や肝動脈に浸潤した膵臓がんの手術も安全に行えるようになりました。膵臓がんの切除率は平均30%程度ですが、私の場合、「門脈カテーテルバイパス法」を用いることで約65%まで上昇しました。出血も抑えられ、患者さんの体にかかる負担も少なくなりました。

「門脈カテーテルバイパス法」は膵臓がんに限定されません。肝移植、胆管がん、肝臓がんの切除にも応用可能です。

たとえば肝臓がん。下大静脈に浸潤した症例では「門脈カテーテルバイパス法」を使って下大静脈の血液を心臓に送ることで血流を止め、肝臓がんと下大静脈を同時に切除することができます。

この「門脈カテーテルバイパス法」を開発したことで、膵臓がんと門脈ならびに肝動脈を同時に切除できるようになり、門脈や肝動脈に浸潤した膵臓がんの手術も安全に行えるようになりました。膵臓がんの切除率は平均30%程度ですが、私の場合、「門脈カテーテルバイパス法」を用いることで約65%まで上昇しました。出血も抑えられ、患者さんの体にかかる負担も少なくなりました。

「門脈カテーテルバイパス法」は膵臓がんに限定されません。肝移植、胆管がん、肝臓がんの切除にも応用可能です。

たとえば肝臓がん。下大静脈に浸潤した症例では「門脈カテーテルバイパス法」を使って下大静脈の血液を心臓に送ることで血流を止め、肝臓がんと下大静脈を同時に切除することができます。

ノンタッチ・アイソレーションは不可能とされていた

もうひとつ、1992年には「メセンテリックアプローチ(Mesenteric approach)」を開発しました。

がんの手術では術者が、がんを握り持つことによりがん細胞が血液やリンパに乗って拡散しないよう、がんにさわらないように執刀するのが理想です。手術中に臓器に触れず、最初に周囲の血管や神経を専用の器具を使って切断・結紮する手術方法で、「ノンタッチ・アイソレ―ション」と呼んでいます。これにより術中出血や転移のリスクを大幅に軽減することができます。

ところが、膵臓の場合、体の奥深くにあり、血管解剖が複雑であるため、膵臓がんでは「ノンタッチ・アイソレーションは不可能」とされていたのです。

がんの手術では術者が、がんを握り持つことによりがん細胞が血液やリンパに乗って拡散しないよう、がんにさわらないように執刀するのが理想です。手術中に臓器に触れず、最初に周囲の血管や神経を専用の器具を使って切断・結紮する手術方法で、「ノンタッチ・アイソレ―ション」と呼んでいます。これにより術中出血や転移のリスクを大幅に軽減することができます。

ところが、膵臓の場合、体の奥深くにあり、血管解剖が複雑であるため、膵臓がんでは「ノンタッチ・アイソレーションは不可能」とされていたのです。

膵臓がんにさわらない「メセンテリックアプローチ」

私は「不可能」といわれるとファイトがわいてきます。「膵臓にさわらずに膵臓がんを切除する方法はないか」と考え、メセンテリックアプローチを開発しました。

メセンテリックアプローチでは、トライツ靭帯から十二指腸下行脚下縁に向かって腸間膜根部に横切開し、上腸間膜動脈と上腸間膜静脈の周囲を郭清することで、上腸間膜動脈より膵頭部へ流入する下膵十二指腸動脈や膵背動脈を直視下に結紮切離することができます。また、膵臓からの流出静脈も結紮切離することができ、膵臓がんにさわることなく切除することができます。

この2つの手法を開発したことで、膵臓がんの切除率は大幅に向上しました。さらに化学療法などを併用することで、膵がん切除例の5年生存率は、ひと昔前の10~20%から40%にまで上昇しました。

メセンテリックアプローチでは、トライツ靭帯から十二指腸下行脚下縁に向かって腸間膜根部に横切開し、上腸間膜動脈と上腸間膜静脈の周囲を郭清することで、上腸間膜動脈より膵頭部へ流入する下膵十二指腸動脈や膵背動脈を直視下に結紮切離することができます。また、膵臓からの流出静脈も結紮切離することができ、膵臓がんにさわることなく切除することができます。

この2つの手法を開発したことで、膵臓がんの切除率は大幅に向上しました。さらに化学療法などを併用することで、膵がん切除例の5年生存率は、ひと昔前の10~20%から40%にまで上昇しました。

医師の多様性と熟練度の重要性

― 治療などでのエピソードが何かあればお聞かせください。

手術を受けた患者さんが亡くなることが一番つらかったです。若い頃は自己の能力も未熟であり、膵臓がんの手術を指導してくれる先輩もいませんでした。

私は、合併症による死亡を減らす方法を常に考え続けています。その結果、今では人々から「最後の砦」として信頼される立場になったと思います。

私は、合併症による死亡を減らす方法を常に考え続けています。その結果、今では人々から「最後の砦」として信頼される立場になったと思います。

― 若手の医師たちに望むことは何でしょうか。

私たちの時代には、医学部の卒業生は年間、約3000人でしたが、現在は約9000人が卒業しています。これにより、医師の数が増え、診療科目も多岐にわたるようになりました。

その結果、医師の考え方も多様化しました。早く技術を身につけて多くの収入を得ようとする医師もいれば、家族との時間を大切にしたりするために働き方を工夫したりする医師もいます。

この多様性は問題ではありません。重要なのは、医療の仕事を通じて人々の健康にどれだけ貢献できるかです。外科医の数は減少しており、その責任は私たちにもあると考えています。特に膵臓、肝臓の手術を行う医師に魅力を感じさせることが必要です。

私の望みは、全国各地に膵臓がんの手術を実施できる医師を育て、それぞれの都道府県に少なくとも数人は配置することです。

国内では年間7000〜8000件の膵臓がん手術が行われており、合併症や再発を最小限に抑えた治療を提供できる医師の育成が重要です。

その結果、医師の考え方も多様化しました。早く技術を身につけて多くの収入を得ようとする医師もいれば、家族との時間を大切にしたりするために働き方を工夫したりする医師もいます。

この多様性は問題ではありません。重要なのは、医療の仕事を通じて人々の健康にどれだけ貢献できるかです。外科医の数は減少しており、その責任は私たちにもあると考えています。特に膵臓、肝臓の手術を行う医師に魅力を感じさせることが必要です。

私の望みは、全国各地に膵臓がんの手術を実施できる医師を育て、それぞれの都道府県に少なくとも数人は配置することです。

国内では年間7000〜8000件の膵臓がん手術が行われており、合併症や再発を最小限に抑えた治療を提供できる医師の育成が重要です。

セカンドオピニオンの利用が極めて有益

― 膵臓がんと診断されたときの心構えについて教えていただけますか。

かつては、膵臓がんは治らない病気といわれていました。今でも早期発見が難しく、5年生存率が低い病気です。しかし、新しい手術手技や抗がん剤の開発により、治療成績は以前と比べて確実に向上しています。

膵臓がんの手術は難しく、執刀医によって技術に差があることは否めません。そのため、セカンドオピニオンの利用が有益です。

当院の例でいいますと、他の医療機関を受診し、セカンドオピニオンを希望される患者さんに対し、適切な治療選択の助言や判断を提供しています。セカンドオピニオンは私が率先して行っています。1人の患者さんに対し、時間をかけて診察しています。それだけ、膵臓がんの診察は非常に難しく重要なプロセスです。

経験が少なく熟練度の低い医師には膵臓がんの手術は難しいと思います。ただ、そうした医師を一流の医師に育てていかなければなりません。ですから、私が先頭に立ち、後進を育成しながら、良好な治療実績を挙げるよう努めています。

膵臓がんの手術は難しく、執刀医によって技術に差があることは否めません。そのため、セカンドオピニオンの利用が有益です。

当院の例でいいますと、他の医療機関を受診し、セカンドオピニオンを希望される患者さんに対し、適切な治療選択の助言や判断を提供しています。セカンドオピニオンは私が率先して行っています。1人の患者さんに対し、時間をかけて診察しています。それだけ、膵臓がんの診察は非常に難しく重要なプロセスです。

経験が少なく熟練度の低い医師には膵臓がんの手術は難しいと思います。ただ、そうした医師を一流の医師に育てていかなければなりません。ですから、私が先頭に立ち、後進を育成しながら、良好な治療実績を挙げるよう努めています。

COLUMN

家内は幼い頃から絵を好んでいました。子育てもひと段落した頃、再び絵を描き始めました。私は海外への出張が頻繁にあり、これまでに300回ほど行っています。世界各国で講演する機会もあります。時折、家内と一緒に行くこともあり、撮影した写真をもとに油絵を描いています。部屋に収まりきらないほどの作品がありますが、これもその一部です。

※『名医のいる病院がん治療編 2024』(2023年12月26日発売)から転載

【関連情報】

政治家になって世の中をよくしたい。ただ、政治家としての具体的なビジョンが見えず、社会に貢献するのなら地元の岐阜県恵那市に戻り、地域医療で人々を支援する道もあるのではないかと考え、名古屋大学医学部に進学することにしました。