白血病防ぐ遺伝子発見 金大研究グループ 治療法確立に期待

理研、ゲノム解析で日本人特有の遺伝的変異を解明 飲酒量や血糖値等に関係

iPS創薬で難聴治療の候補物質

敗血症は特定タンパク質増で改善

新たにがん3種の適用申請

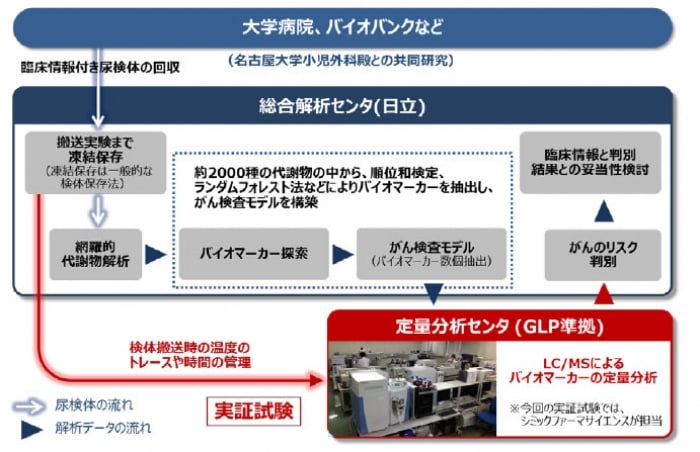

尿による簡便ながん検査に向け日立が実証試験を開始

不安対処し心に健康を 日本予防医療ネットワーク 大阪でイベント

血管成長促し皮膚修復、京大開発

脳脊髄液漏れ高精度診断 福島医大が新手法発見、タンパク質に注目

小児がんを尿検査で判別、日立

世界初の入浴介護ロボを開発 富大、年度内に試作機

心不全の診断 血液検査で有力な指標

理研が京都にiPS創薬拠点

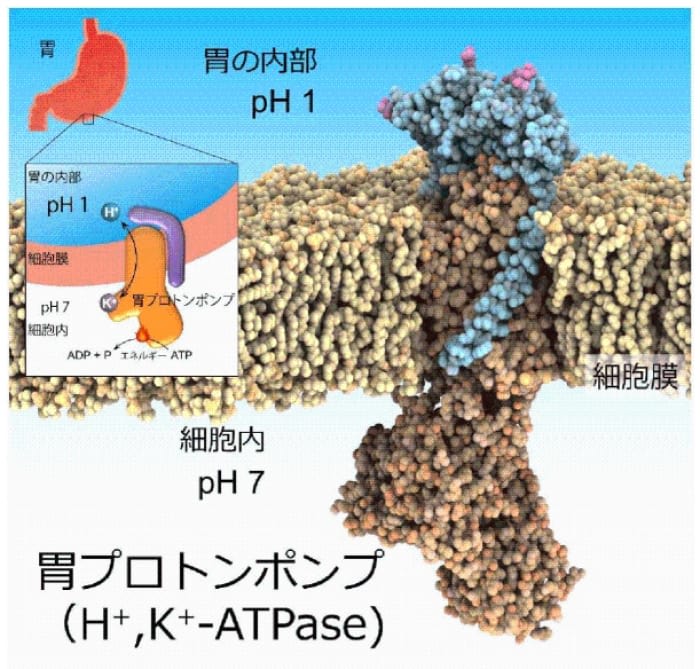

胃プロトンポンプの構造を原子レベルで解明、名古屋大学の研究

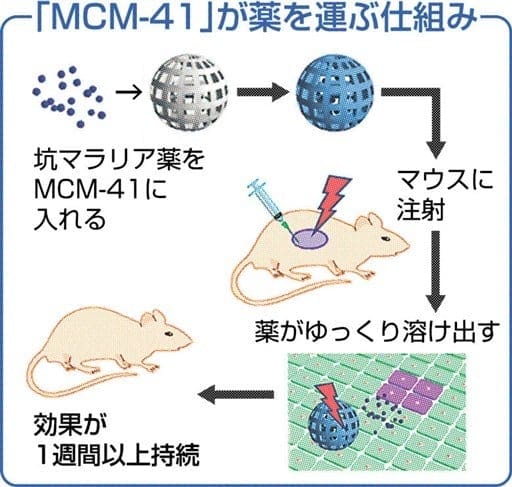

効き目長いマラリア薬開発へ 熊本大グループ 薬代の抑制も

脳卒中のリハビリ促進薬を発見

ラベンダーとティーツリー、思春期前の男児に悪影響を与える可能性

コーヒー発がん性警告を

iPSと人工知能で創薬、京大

- 毎月アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- カテゴリーアーカイブ