iPSの心臓病臨床研究を承認

3Dプリンターで体組織造形 大阪大教授ら開発

プロテオグリカンに骨粗しょう症予防効果

食物アレルギー抑制仕組み発見 宮大・佐藤教授

ロボスーツでリハビリ まひ改善、歩行機能など向上

大阪大、口内医療にAI活用構想

死亡や後遺症が残る確率も高い…インフルエンザ脳症とは

インフル大流行長引く恐れ

がんゲノム医療中核病院、11施設を候補に選定-厚労省検討会

難病・アレキサンダー病の原因分子を発見、山梨大などの研究

幹細胞発見し血管再生成功

ゲーム依存、6月新疾病に

企業のメンタルヘルス、実施59%。ストレスチェックが85%。「効果ある」46%

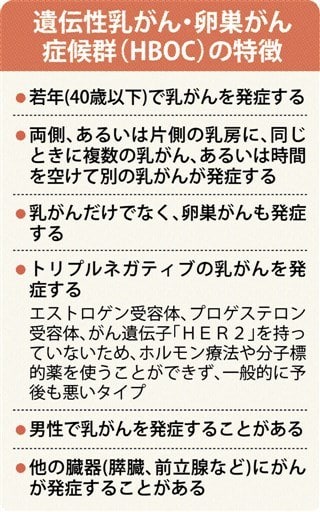

遺伝性乳がん 若年で発症、卵巣がんも

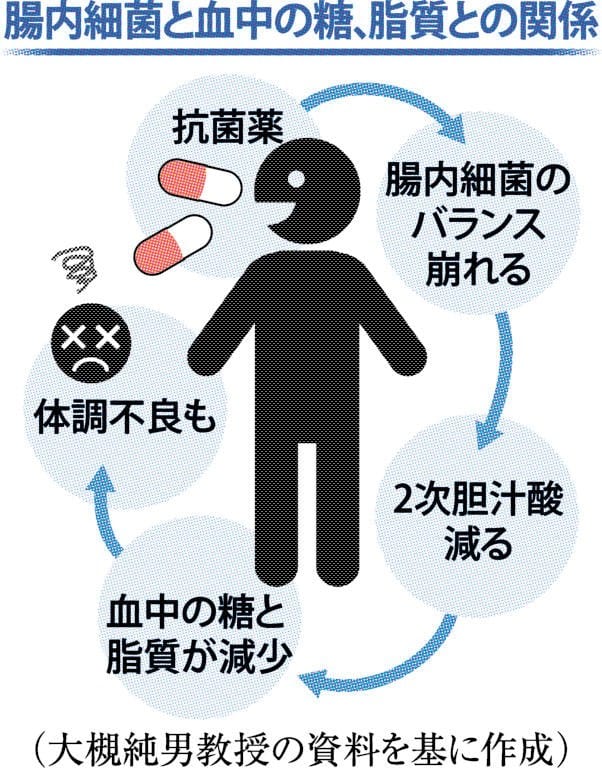

血糖値や血中の脂質濃度の増減、腸内細菌が深く関与 熊本大の研究グループ解明

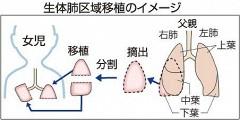

岡山大「生体肺区域移植」に成功

アルツハイマー病を簡単な検査で判定可能な技術が開発

原因遺伝子を特定 ADHD合併自閉症で和歌山医大

高血糖を改善する匂い物質、新しい糖尿病治療薬へ 東北大学の研究

- 毎月アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- カテゴリーアーカイブ