エイズ正しく理解し感染予防を

脳梗塞の早期治療のために−兵庫県明石市の取り組みから−大西 英之医師

性別適合手術に保険適用へ

「難病理解進めたい」 肺動脈性肺高血圧症 患者団体26日発足

難治性リンパ管疾患で岐阜大病院が治験

北里大が市民講座 看護学部「眠り」テーマ

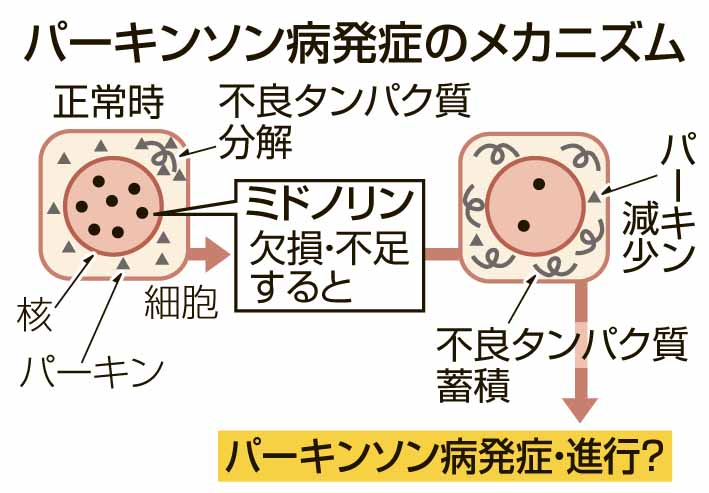

パーキンソン病で遺伝子欠損確認

神戸アイセンター開設で記念式典

【次世代を担う低侵襲手術の名医たち】心臓手術:田端 実 医師

がんと生殖医療を考えるセミナー

救急医療活動へ理解を 救急医療講座

認知障害のAI診断法を開発へ

歯科検診をサボり続けたときに起こる5つのリスク

世界初の結核会合:速やかな診療の普及拡大求め、3万人の署名を提出

タンパク質で出来た、活性酸素を除去する「マイクロマシン」が開発される

【歯科5選】再生医療とインプラント治療佐藤 悠野:さとうデンタルクリニック

体内で直接ゲノム編集

喫煙は結核発病リスク、学会が「禁煙推進宣言」-会員勤務施設の敷地内禁煙化を

心筋や血管に新たな役割か 臓器形成に重要信号

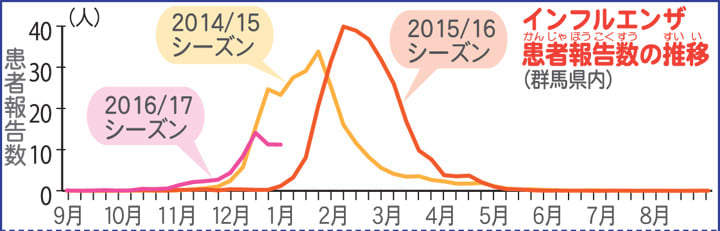

流行シーズン目前に… インフルエンザワクチン足りず

【次世代を担う低侵襲手術の名医たち】脳疾患治療:石井 暁 医師

脳のしわ形成の過程解明 金大医学系グループ

ES細胞で腎臓立体構造 熊本大が世界で初再現

キャッスルマン病、難病に

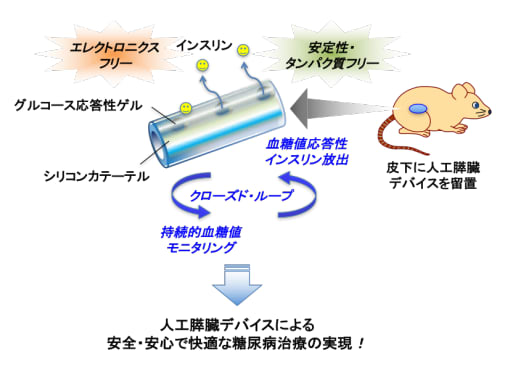

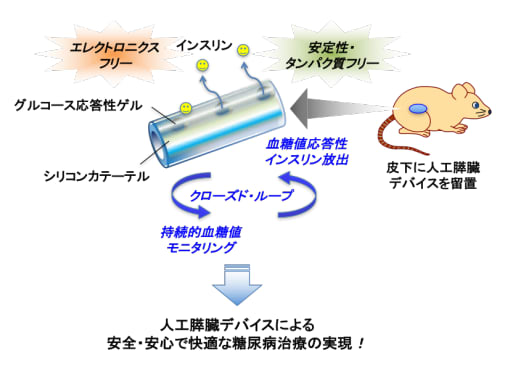

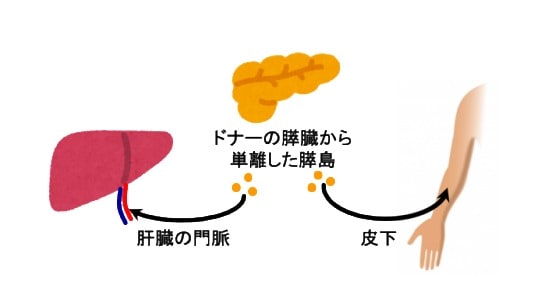

糖尿病治療のための膵島移植法を新開発、東北大の研究

【歯科5選】即日インプラント内田 圭一郎:代々木駅前歯科

日本初、心不全の全国レベルのデータベース構築へ-治療法の開発に活用、循環器学会など

動脈硬化の進行、有酸素性運動で3分の1以下に抑制 産総研が10年間調査

【次世代を担う低侵襲手術の名医たち】脊椎脊髄手術:田村 睦弘 医師

- 毎月アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- カテゴリーアーカイブ